ワーホリ挑戦中の方が通うことも多い語学学校。現地での学校生活を思い浮かべると、充実していて楽しそう!と期待を寄せる方も多いかもしれません。私は、2019年5月下旬から2020年7月末までアイルランドの首都ダブリンで人生初のワーホリ生活を送っていました。現地に到着してから12週間通った学校生活の中で気が付いたのは、他の生徒と自分との英語を学ぶことへの温度差。今回は、学校生活を通してがっかりしたことについてお話します。特に、初めてのワーホリで学校生活の良い側面も残念な側面も知りたい方や誰かの経験談を聞きたい方の参考になると思います。読み進めるうちに、現地での学校生活に関して過度な期待を抱かず、少し力を抜いた状態でワーホリに挑戦することが出来るようになるかもしれません。

英語ではなく母国語が飛び交う学校生活

実際に語学学校に通いだして気づいたのは、授業中のグループワークでも母国語でやり取りをする生徒が多いこと。残念ながら、休憩時間やカフェテリア、スクールアクティビティでも英語ではなく母国語が飛び交っていました。先生達も最初は、母国語を使うのはやめて、皆で理解しあえるように英語を使って!と、注意をしていましたが、改善されない状況をみて、注意すらしなくなりました。

超マイペース?な外国人生徒たち

国を問わず海外からの生徒は遅刻をすることが常で、午前中の授業開始から30分~40分程度は教室内に生徒が2~3人しかいないということもよくありました。また、遅刻をしても気にする様子はなく、鼻歌を歌いながら教室に入ってきたり、コーヒーを飲みながら入ってくる生徒もいました。先生も授業開始時刻には不在のことが多く、10分~15分程度遅れて来て、終了時刻の10分程度前には帰ってしまう事が殆だったため、遅刻に関して注意をすることはありませんでした。

“宿題はやらない”が当たり前なクラスメイト

私の担任の先生は、毎回授業後にA4用紙1枚分程度の宿題を出しました。内容は決して難しいものではなく、文法の確認や簡単な英作文でした。時間にすれば、30分程度で終えられる程度の内容です。ですが、クラスのほぼ全員は宿題をやってこないため、その答え合わせから始まる翌日の授業が成り立ちません。先生は何度か、なんで宿題をやらないんだ?それならば、この答え合わせの時間の無駄!印刷した紙の無駄!多くの資源を無駄にして何をしているんだ!いい加減にしろ!と怒りました。…にも関わらず、学生たちは宿題をやってきませんでした。

先生が机を叩きながらキレていたのに、生徒たちは全く動じず…。

外国人生徒は積極的!受け身な生徒はまずいない

その一方で、授業へ積極的に参加する姿勢には驚きました。先生から当てられることや誰かからの質問を待つのではなく、

- 自分が理解できない内容はその時にその場で質問をする

- 答えが合っていようが間違っていようが関係なく自信をもって発言する

- 何かを答える際には、答えとその理由も合わせて説明する

等と、自ら積極的に参加し、受け身になって授業に出席する生徒はいませんでした。

私は自ら発言することが苦手な上に、彼らの積極性に圧倒されて何も言えず…。クラスメイトからは、なんで喋らないの?あなただけでなく、アジアからの生徒は静かだよねとよく言われました…。

学校生活を通して気付いたこと

国ごとの文化によって授業中の態度にも大きな差が出ることを身をもって実感しました。例えば、日本であれば、主張することではなく、協調することを大切にする風習がありますよね。そのため、質問しても良いタイミングと判断したときに初めてそれぞれが発言を始めるなど、周りの状況確認を優先する傾向が強いと思います。ですが、海外からの生徒は、真逆。彼らにとっては、自ら考えを述べる事=自己主張することが優先されるべき事項です。

担任の先生によって変化した私の価値観

私は、学生のモチベーションの低さを感じる中で授業を受ける事を、しんどいと感じていました。そんな中、担任の先生の元へ個人的に話に行き、素直に自分の気持ちを打ち明けました。それは、自分の中で、語学学校に通ってる日々が非生産的に思えて辛かったからです。すると、先生は、殆どの学生はバカンスでアイルランドに滞在していて、そのついでに学校に来ているから、英語を学ぶという事に対しての真剣さは残念ながらあまりないんだ。もし英語力を上げたいならミートアップに参加したり授業後にパブに行ったりして誰でもいいから話しておいで!それとアイリッシュ又はネイティブスピーカーとハウスシェアをするのもいいぞ!と返答をしてくれました。

その時、留学してるなら勉強を真剣に頑張るべき!と自分にプレッシャーかけていたことで、心穏やかでいられない自分に気が付きました。その上、渡航の目的は人それぞれで必ずしも英語力の向上がその生徒にとっての最優先事項ではない場合もあることを理解できるようになりました。

担任の先生の言葉は正直意外でした。先生の意見をちゃんと言ってくれたからこそ納得が出来たし、冷静に自分の傾向を知ることが出来ました。

”日本人学生が少ない”は嘘だと思ったこと

私のクラスメイトの日本人比率

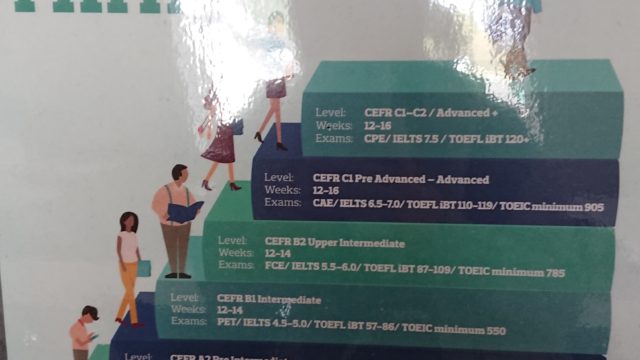

登校初日に割り当てられたintermediate(B1)のクラスでは、クラスメイトの13人中4人が日本人でした。私は、日本人がクラスにいたとしても、1人または多くて2人位かなと予想していたので、約3割は日本人学生なんて…と正直ショックを受けました。ですが、それでもまだ日本人の学生数は少ない方で、他にはクラスメイトの半分が日本人のクラスもありました。

日本人留学生の多くが、日本人が少ないって聞いたからわざわざアイルランドを選んだのに…と落胆していました。

日本人学生との関わりも重要だと思ったこと

現地での生活が1日ずつ長くなっていくにつれて、学校に日本人がいて良かった!と思えることも増えていきました。それは、

- 日本語でやりとりできることへの安心感

- 日本人の視点で考えた時の現地の生活で役立つ情報交換(家や仕事探し、携帯電話のプラン、スーパーや飲食店、外国人に必要とされる手続きなど)

- 異国の地で挑戦することへの励まし合い

など、同じ国の出身で、同じ文化・風習を持つ者同士だからこそできる、共感・情報共有のありがたみは言葉では表せない程でした。

少しでも多く英語でやり取りして英語力を上げたい!と思っていましたが、現地で安全な生活を築くためには、日本語でのやりとりが私には必要でした。

”日本人が少ない”と言えるのはこの理由だった

結論、語学学校に通学する時期によって日本人学生の比率はかなり左右されることが分かりました。夏季休暇中は欧州各国から留学生が大量に参加しており、在校生徒の数も大幅に増加しました。クラス数も倍近くになり、その中での日本人学生の割合はかなり少なくなりました。欧州からの留学生の国籍は主に、イタリア人、スペイン人、フランス人。彼らは7月頃から9月頃にかけて語学留学にきていました。

渡航するのにベストなタイミングは?

通学時期によって留学生の出身国やそもそもの生徒数にも偏りがでるため、自分がどんな環境で勉強をしたいのかを考えるべきです。

日本人の割合が少ない時期に学校に通いたい方は、休暇シーズンを1つの重要ポイントととして捉え、あえてヨーロッパからの学生が激増する休暇シーズンを狙って渡航し、学校に通う選択肢も有効だと思います。その一方で、のんびりとアジア圏の学生たちや、日本人同士の関わりを持ちながら語学学校に通いたいという人には、繁忙期である夏季休暇のシーズンは避けた方が良いでしょう。

さいごに

語学学校に通う理由・目的は人それぞれ。中には英語学習の為ではなくて、ビザ取得の為に授業に参加している生徒もいました。高い費用を払っての通学なので、英語力向上の為にひと時も無駄にしたくないと思う日本人の方も多いと思いますが、周囲も同じ考え・モチベーションとは限らないのが現実です。そんな中でも、学校内だけで完結せず、思い切って学校の外に出て自ら英語を学びに行く勇気も大切だと思います。加えて、日本人留学生との情報交換も、安全な学校生活を送る上でも欠かせません。お互いに助け合って、有意義な時間が過ごせるよう、切磋琢磨できるといいですね!

是非参考にしてみて下さい!

それではまた次の記事でお会いしましょう!

Thanks a million☆彡